DECCA 2 と アダプター |

DECCAカートリッジ オーディオに興味を持ち、レコード針を国産のMMカートリッジからオルトフォンのカートリッジに換えたときの衝撃は僕をオーディオの虜にした。これほど色鮮やかに美しく音楽を聞いたのは初めてだった。後年それ以上に衝撃を受けたカートリッジがDECCAである。それまでのMCカートリッジとは違うストレートな鳴り方で驚いた。DECCAを聞いた後のMCカートリッジがMMカートリッジのように聞こえる。が、あまりにも癖が強い。オーディオ機器は愛情を注いでやると答えてくれると言うが?いろいろと使い込んでいくうちに不思議にバランス良く鳴り出した。いつのまにかDECCAが僕のメイン・カートリッジになり、知人に聞かすと必ずこのカートリッジはもっと癖があると思っていたと感想を漏らすほどだ。難点と言えば専用のアームを使うかアダプターが必要なことだ。DECCAのカートリッジはレコードとの相性があり、はまれば凄い!と聞いていたが僕のシステムではどのようなレーベルのレコードを鳴らしても特別不満はない。 |

| DECCAは個々により音が若干違う。たぶん他のカートリッジよりもばらつきがあると思う。1→2→3と中域が細くなる感じだがレンジもひろがる。僕自身、ジャズには1、2をクラシックには3を愛用することが多い。ストレートでキビキビした音質で曖昧なところがないDECCAはうまく調教できないと、たちまちイヤな疲れる音になりかねない。難しいがおもしろいカートリッジである。この古いDECCAのカートリッジは現在もイギリスで針交換してくれる。最近、3ヶ月位かかったがマーク3が戻ってきた。幾分現代風に聞こえるが徐々になれるだろう。DECCAの音は健在なのだから・・・ |

バッチの色・赤がマーク1モノラル・白赤がマーク1 白がマーク2・金色がマーク3 この他、SP用の緑のバッチがある |

|

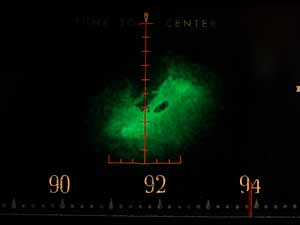

マランツ10b いまさらチューナーなどと言われるかもしれないが僕もマランツ10bを聴いてみるまではそのように思っていた。 |

| 今、僕の朝はNHKの朝のバロックから始まる。そして夜、時間があればNHKのクラシック・ライブをなるべく聴くようにしているというか楽しみでもある。自慢話になるかもしれないがマランツ10b→マランツ#7→マランツ#9→ハーツフィールドから流れるクラシックが、また非常に良い。(いつの時代からJBLはジャズ向きだと言われるようになったのだろう?) あまりに音質が良いのでチューナーに繋ぐアンテナ線を高価で高級なものに換えてみたらライン、電源ケーブルを換える以上に効果があった。 なんだかんだでこのチューナーが気になり、その後、結構あちこちで聴いたが当たりはずれがあまりにも大きい。外見だけのマランツ10bが多すぎる。特に大胆に?修理が施されたものは・・・マランツ#7以上に神の手を持つ職人でなければ修理は難しいのだろう。 たまたま大当たりのマランツ10bが入手できてラッキーと思っている。いつのまにか僕の大切な機器になってしまった |

|

|

Mark Levinson ML-1L 初期のプリアンプJC-2の後継機種だとかLNP2の廉価版だとかLNP2やML-6にはさまれて案外軽く見られ評価もそれほど高くないが、その実力はLNPやML-6と十分肩を並べられると感じている。独特の陰影があるLNP2、その柔らかな表現力が素晴らしいML6。両方のプリアンプも完璧ではなく、フォノ部が弱いLNPと機能的にコントロールアンプとして弱いML-6。しかしLNPとML-6の良いところを持ったのがML-1Lであり、さすがにLNPやML-6までの表現力は持っていないが、その歯切れの良さ、力強さなどはLNPやML-6など遠く及ばない。プリアンプとしての機能も十分で特にフォノ部の素晴らしさはこのアンプをいっそう際立てている。初期のレヴィンソンを知れば知るほどこのアンプの実力が解る。レビンソンの中では安価だが決して廉価版の手抜きのアンプではない。LNP、ML6、ML1の中では一番元気のあるプリアンプだ。 |

|

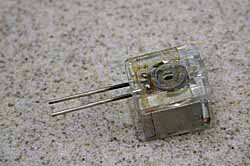

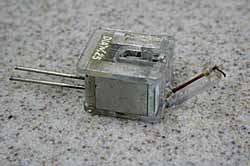

初期オルトフォンについて オルトフォンに詳しい友人のI氏に、修理に出すというFONOFILM時代のオルトフォンの中身を見せていただいた。1918年からのエレクトリカル・フォノフィルム社が1959年にオルトフォン社に改名されステレオ再生用カートリッジSPUを開発実用化。そのフォノフィルム時代、カートリッジの殆どが業務用でB型(AB、AD、CB)の検聴用とA型(A、C)の放送局用などに分かれるようだ。オルトフォン時代になってから日本でも初期SPUがソニー、ヤマハ、オーディオ・ニクスと代理店が変わり輸入されたが当時A型はやはり業務用でわずかしか輸入されていない。(注:資料が少ないため間違いがあるかもしれません) |

|

|

|

| 右のシェルに付いている赤い印は針のチップの大きさを示している。色別に赤が25、オレンジ30/75(楕円?)黄45、緑55青65、紫75、灰85、白95の8種ある。また左の写真(上下)で判るとおり時代によりチップの印の位置が変更される カンチレバーの形状でもA型、AB型、B型、BC型、C型と分かれていてA型からC型にかけて細くなる。 |

|

|

|

|

|

|

左の写真ではわかりにくいがカンチレバーから細い棒状の芯がハンダ付けされ、その芯の縦方向にコイルが巻かれている。透明の樹脂に入っている巨大なマグネットも強力な磁力である ただしフォノフィルム時代はピン配列が異なるので専用のアームが必要でオルトフォンの初期の専用アーム(フォノフィルム時代のA212、S212、SK212)か初期297、EMTのアーム、初期のSMEのアームなどしか取り付けられないが、その奏でる音を聞くとアームを取り替えることなど苦にもならないであろう |

|

最初期SPU 右は最初期SPU(ステレオ・ピック・アップ)時代のAシェルの写真。初期のSPUはネックのピンのベースの色が黒(その後は白)で指かけの止めネジが丸ネジ(その後は平ネジ)で本体の止めネジも丸ネジ(その後は平ネジ)である。 |

|

初期型5/9の入力端子はキャノンのみ |

ROGERS 5/9 何故かこのスピーカーは付き合いが長い。現在所有しているのは最初期型であるが今までに4種類の5/9を使用してきた。最後に発売されたウーハーの磁気を強力にした?十周年記念限定発売のスピーカーを除けば音質は基本的に変わらないと思う。ここら辺がさすがにBBCモニターである。4種類というのも主に入力端子の違いだけであると思う |

|

Stellavox ST2 (96/24) BGM用に使っているマランツCD19は安物のくせに何故かレビンソンに合っていて、その冷たさが気に入っている |

|

|

英・EMIモニタースピーカー・EMI 319 引越のために小型のスピーカーを捜していた。あるお店で雰囲気のあるスピーカーを勧められた。エンクロージャーまで英・EMIが作らせたものと思われる密閉式のスピーカーで、憧れのデッカのデコラに使用されているEMIユニットというだけで胸がキュンとなり購入。英EMIのスタジオモニターだったらしいが詳しいことは解らない。ネットは金属を編んだ物で凝っていて、楕円ユニット一発にしては重量がある。大きさは殆どrojers5/9と変わらないが音の出方はとても小型スピーカーが鳴っているとは信じられない音で驚いた。ちょっと癖がある?音質であるが正に音楽という音が鳴り出す。特にレコードの再生能力は見事でクラシックどころかジャズの熱さや厚みまでほとんど不満無しに再生できるのは頭が下がる。まだまだ機器の選択して鳴らし込まなければならないが当分遊べそうなスピーカーであることは間違いない。 |

|

|

|

Wadia Pro 普段BGMに使っているCDの音が気にくわなくなってきた。安物のCDプレーヤーCD19にStellavox

ST2 (96/24)のDAをレビンソンLNPに繋いで高域は良くなったのだが何故か全体のバランスが気に入らずカンノのライントランスに戻してしまった。ST2に換わるDAを捜していたが気に入ったものが出てこない。そんな中でワディア・プロを見たとたんレビンソンに合いそうな予感がして入手してしまった。レビンソンに繋いだときに狙ったとおりの妖しい音が・・・しばらくはBGMのCDを聞くのが楽しくなりそうな予感がしてきた。何ヶ月か使ってみて本当に気に入ったらレビンソンのようなウッドケースに入れてしまおうかな?とまたバカな事を考え、ニヤニヤしている。 |

|

|

EAR861 独特の美音を放つEARのアンプは熱狂的なファンが多く、僕もその一人かもしれない。数年前になるが新宿のダイナミック・オーディオで数台のEARを聞く機会がありEAR861のその美音には驚いた。視聴スピーカーのヨーロッパ小型スピーカーとの相性もあったのだろうが、とにかく美しいの一言。それ以来レビンソンLNP2と合わせたらどうなるのだろう?と思っていたが過去に真空管パワーを使い失敗しているのですんなりと手が出なかった。数ヶ月前、会社近くのオーディオショップにEAR861があったので事務所に置いてあるML-1Lを持ちこみ視聴と思ったが予備の調子の悪い電源を持っていったためプリから音が出なかった。相場よりも安いので失敗してもともと、と購入してしまった。もちろんレビンソンの電源(PSL150)は後日ハーマンに送って修理したが・・・ サブとして置いてあるガラード→ML6→LNP2→NO.29→LS5/9に早速、NO.29をEAR861に換え視聴。いやぁ〜マイッタ。今までこのような絶品のLS5/9を聞いたことがない。何とも繊細で甘く美しい音なのだろう。一つ一つの音の密度感はこのパワー独特のものでありEARのパワーの中では一番「濃い」音で、とてもトランジスタのアンプでは表現出来ないかもしれない。EARのプリアンプの組み合わせで過去何度か聞いた美音とは別物の美音でLNPとEARの良いところが両方いい感じで出ている。EARは比較的聞く機会が多かったがスピーカーとの相性で時には独特の美音が消えてしまう組み合わせもあった。チョイ聞きでは判断できないアンプである |

|

スタピライザー アナログ・プレーヤーの必需品?今まで多くのスタピライザーを試したが良い結果を得られたモノはなかったように思う。音質は締まる傾向にあるがバランスが崩れやすい。特に重量級のスタピライザーを使用すると音のバランスが気になる。まだ軽量級のスタピライザーの方がマシだが・・・やはりバランスがおかしい。音質とともに気になるのが盤のソリだ。盤によってはソリが強調される。 |

独特の形がバランスを整えているのかな |